Crítica – As Bruxas do Oriente

Documentários sobre esportes precisam, ao mesmo tempo que serem didáticos, também transformarem a experiência em algo único. E isso vale para as mais diversas situações, desde ao rememorar alguma história do passado e até mesmo trabalhar alguma questão mais presente, que vá atrás dos bastidores. Contudo, como fazer isso se está sendo falado de um caso que remonta um período tão longo no tempo, em que muito se perdeu? De que forma a memória está atrelada na construção de uma narrativa do tipo? É um pouco disso que se vai atrás no longa As Bruxas do Oriente.

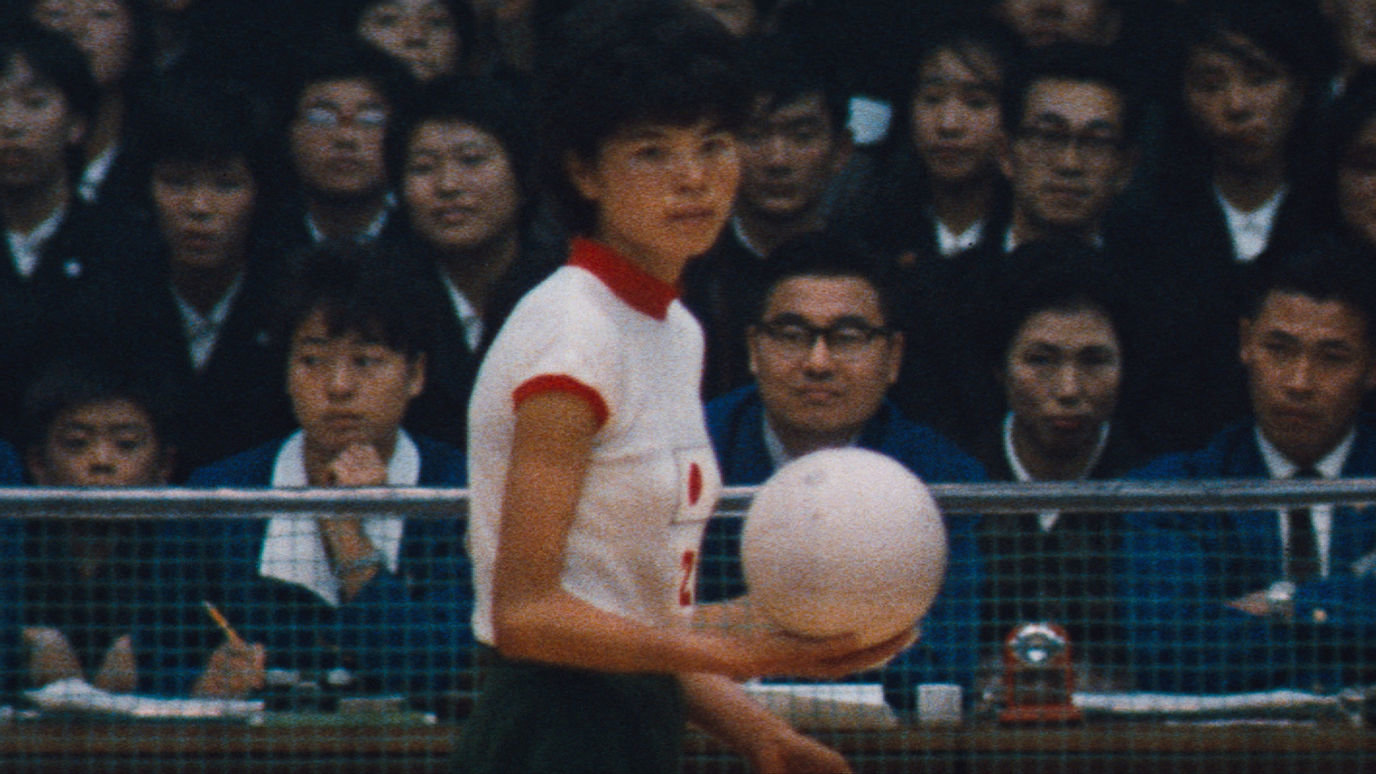

Nele voltamos realmente bastante na linha temporal e na própria forma de pensar o esporte. Nesse quesito aqui específico, o volêi. Ele é o carro chefe e formador da seleção feminina desse esporte no fim da década de 1950 e quando atingiram o maior triunfo de todos, que foi conquistar os Jogos Olímpicos de 1964, no próprio país sede, na cidade de Tóquio. As que ainda não morreram, vivem na casa dos 70 e 80 anos e começam a lembrar desse passado, até esquecido por uma atual geração de japoneses. O apelido de Bruxas era por conta da forma espetacular de jogar nas quadras, o que as tornou uma das seleções mais marcantes do volêi em todos os tempos.

A direção e roteiro de Julien Faraut tem bons preceitos de trabalhar nessa relação entre presente e passado. O filme baseia bastante nesse conceito para transformar a narrativa em algo ainda mais complexo, buscando compreender não apenas o estado físico dessas jogadoras, mas também psicológico. Muito mais do que apenas “esquecidas” pelo tempo, elas tem um certo valor de compreensão de uma época dentro do país, como se fosse quase uma realidade paralela. Por isso, a tentativa do cineasta é, ao mesmo tempo que reconstruir essa linha do tempo deixada de lado, também trazer um certo olhar complexo de como essas figuras foram deixadas de lado ao longo do tempo.

O grande problema em As Bruxas do Oriente é como a produção não consegue construir e comunicar esses elementos de forma concreta e acaba perdida nas diversas intenções menores. Desse jeito, por exemplo, vemos longas narrações de algumas jogadoras comentando alguma partida específica. Ao mesmo tempo, essas sequências são embaladas com longas sequências também de alguns desses jogos. Mas, nada feliz em apenas isso, Faraut também repete alguns desses momentos da partida em si por longos períodos de tempo. Se há alguma tentativa de ecoar algo feito por Leni Riefenstahl em Olympia, acaba sendo uma grande busca frustrada.

Ao mesmo tempo que tenta olhar para esse lado de realmente uma documentação histórica, o diretor também aborda uma certa questão propagandista que elas tiveram. Era uma fase de reconstrução de um país ainda afetado fortemente pelo pós-Segunda Guerra. Dessa forma, as próprias Olimpíadas de Tóquio de 64 foram fundamentais para trazer uma nova imagem a esse local, tão afetado pela tragédia. E, tendo junto um time extremamente forte, esse preceito poderia ser fundamental para consolidar uma imagem. O grande problema é como esse elemento, novamente, aparece de forma extremamente jogada na trama.

Se sobra um certo carisma com suas protagonistas, falta um verdadeiro desenvolvimento para com a construção verdadeira do mito em As Bruxas do Oriente. Julien Faraut faz um filme atrás de elucidar uma maior compreensão dessas jogadoras e busca motivos de entender por que foram tão deixadas de lado ao longo do tempo histórico mais recente. O problema é como isso é feito. Falta um enfoque, um olhar único a toda essa situação, que parece simplesmente colocada como um nada, em que várias visões acabam não chegando a lugar nenhum. Desse jeito, em vez de ser uma homenagem, o filme parece muito mais uma apressada tentativa de querer set tudo sobre essas jogadoras.

Esse texto faz parte da nossa cobertura da Mostra de São Paulo 2021