Black Mirror: Bandersnatch é a metalinguagem de uma nova era

O cinema e o entretenimento trazem cada vez mais novas abordagens e formas para a realização de suas obras. Seja em seu apuro visual, estética ou abordagem, a cada instante vemos novas experimentações de ideias antigas, vividamente conhecidas. Dessa forma, Black Mirror: Bandersnatch chega para trazer conceitos renovados de gameplay dentro da sétima arte. Ainda que seja parte do seriado Black Mirror – inclusive realizando diversas referências ao seu universo -, é uma película única e separada de tudo. Funciona como algo próprio, sem a necessidade de um passado com a série. E, acima disso tudo, funciona como um jogo. Ou um filme. E isso é o mais intrigante de tudo.

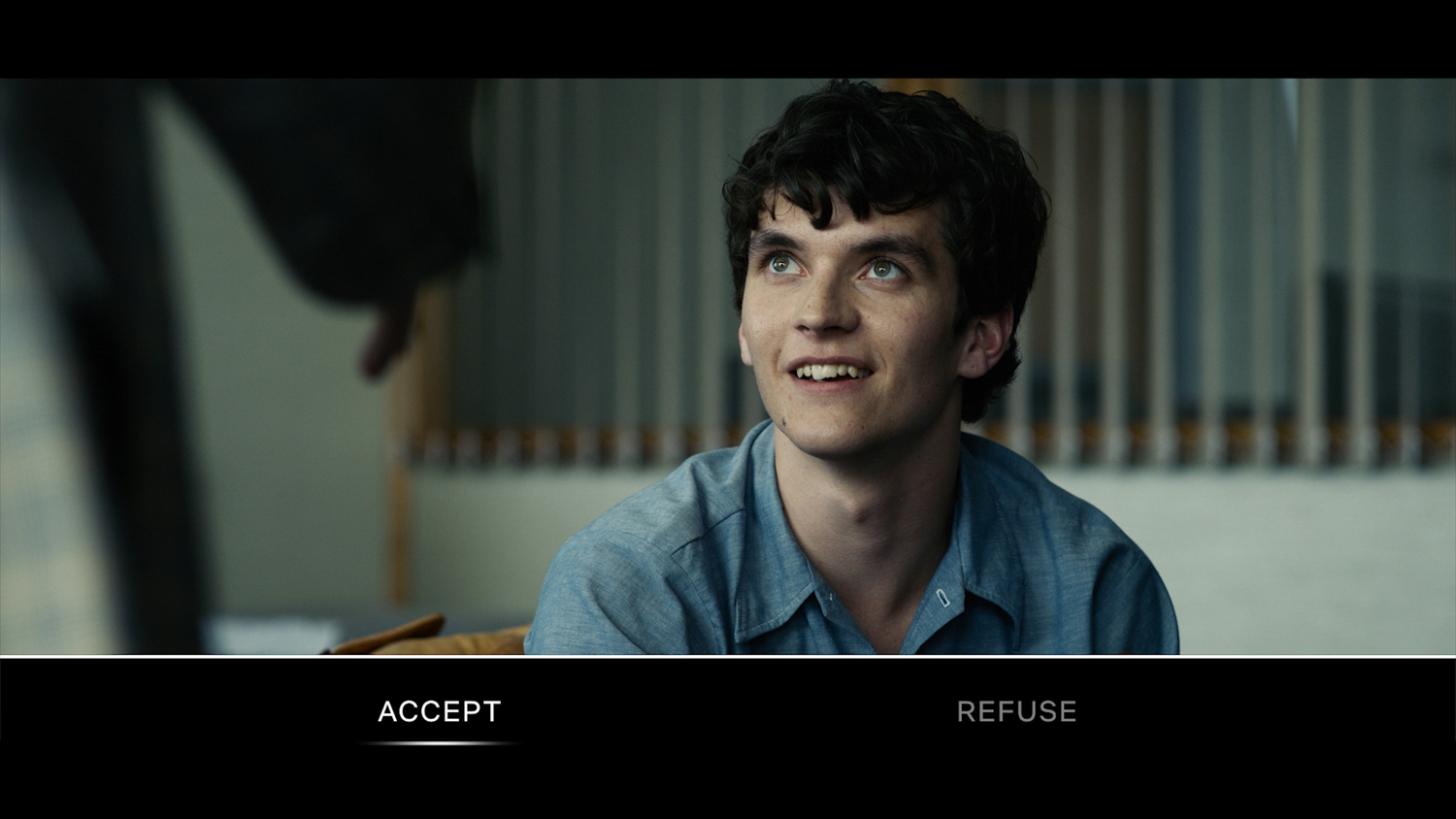

A história se passa na década 1980, acompanhando o boom primordial dos games eletrônicos. No protagonismo está o jovem Stefan Butler (Fionn Whitehead), que está realizando um jogo baseado no livro Bandersnatch, onde é possível o leitor escolher diversas possibilidades. Butler quer transportar essa concepção para sua criação e acaba recebendo um financiamento da empresa de Mohan Tucker (Asim Chaudhry), devendo realizar o lançamento em cerca de seis meses. Para isso, Stefan irá passar por uma jornada de entendimento pessoal e de um mundo que ele nunca teve ideia. Tudo isso sendo decidido e controlado por nós, o público.

É definitivamente curioso como existe uma ideia em renovar todo esse entendimento provocado durante as quatro temporadas de Black Mirror. Depois de tanto tempo realizando narrativas totalmente catárticas e trágicas sobre essa relação entre tecnologia e homem, o roteirista Charlie Brooker resolve fazer algo ainda mais forte: deixar tudo para a audiência. Agora, somos nós que carregaremos o peso de decisões tristes e quase maléficas levadas pela obra. O grande problema é essa questão em reinventar um sentido para narrativa, visto que ela agora se multiplica em várias. As possibilidades começam mínimas, como a escolha do café da manhã, até chegarem em seu auge, no momento da escolha sob um corpo morto.

A direção de David Slade abre espaço para variadas camadas de um entendimento fílmico presente ali. Ele, inclusive, realiza um apuro visual fisgante ao saber utilizar bem os espaços de tensão propostos pela fotografia de Jake Polonsky. A luz também assume um papel quase especial aqui, com a construção de um terror dentro da trama, ao mesmo tempo de salientar as cenas mais estilizadas, como o momento de uso de drogas.

Todavia, Slade se sobressai mesmo dentro da temática abordada no longa (essa definição será discutida por um bom tempo). Nada mais sensato e relacionável em uma trama sobre controle do que falar sobre esse mesmo controle, de uma certa não sensação de livre-arbítrio com nós mesmos. Desde o uso de diversas ironias visuais e textuais – como a com a Netflix -, até um certo sentimento de controle sobre aquele personagem sentido pela audiência. É bem clara a forma dos caminhos demonstrarem suas idas a algum determinado ponto ou em outro. Porém, tudo se torna magnânimo, sob esse comportamento bem alienável que um jogo mesmo pode provocar.

Essas questões são postas de maneira visceral no terceiro ato, explorando uma forma bem original da metalinguagem. Ao falar sobre um certo controle, mesmo tendo escolhas, a produção aborda o que estamos propriamente fazendo. Esse fato vai se tornando mais visceral a ponto de algumas possibilidades explorarem um sentido de que realmente controlamos tudo visto em tela. Até que ponto há a visão de um criador e até qual ponto o público realmente está dando sua visão? São situações abordadas de forma crítica e até bem inteligente para a plataforma vermelha, baseada em um lado quase “alienável” de quem assiste.

Entretanto, um problema crasso da obra é a uma inevitável sensação de repetição. O sistema poderia ser mais direto, tendo apenas um único final possível para cada um. A realização poderia ser única, sem a possibilidade de volta, trazendo uma sensação até de escolhas erradas ou certas, dependendo do comportamento de cada um. Isso impulsionaria um comportamento até interessante de crítica a essa própria metalinguagem explorada. O grande problema é uma necessidade em trazer realmente uma sensação de gameplay, explorando de maneira rasa a relação entre o cinema e os games.

Black Mirror: Bandersnatch é um dos experimentos mais intrigantes dos últimos anos, não apenas no cinema e na TV, mas na arte de forma geral. É uma realização única, permitindo uma abordagem nova para esse inevitável relacionamento entre obras audiovisuais e digitais. Muito provavelmente será reconhecida por trazer algo novo e interessante, que apenas poderia ser feito dentro do próprio streaming. Se o cinema vive de mortes, talvez estejamos a caminho de ver mais uma delas. E esse pode ter sido o início.